2022年12月25日

日蓮聖人ご降誕800年慶讃事業 襖絵奉納計画

日蓮聖人は貞応元年(1222)、千葉県小湊の漁村で漁師の子としてお生まれになられました。

誕生すると庭先から泉が湧き出し、

浜辺に蓮の花が咲き乱れ、

海面には鯛の群れが集まったと云われています。

そして、令和3年(2022) 2月16日に日蓮聖人御降誕800年を迎えました。

この度、当山では、宗祖日蓮聖人御降誕800年の慶讃事業として、

本堂を荘厳する襖絵を奉納します。

約3年前から計画をし始め、

画家であられる品川亮さん(1987年大阪府生まれ)に制作依頼しました。

品川さんは、岩絵具や箔といった伝統的な日本の絵画の上に現代的な表現を加え、

今の日本人にしか表現できない「日本の絵画」を描かれている画家さんです。

現在は、日本を始め、ソウル、台北、ニューヨークなど国内外で作品を発表されています。

今回、品川さんに制作をお願いしたのは、

3.5畳の襖絵「蓮池図(仮)」と

天袋の「松林図(仮)」の2点です。

尚、襖絵は令和5年に奉納する予定です。

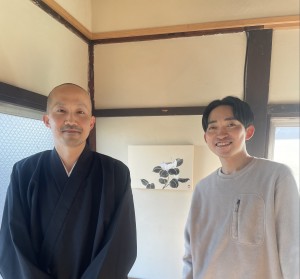

制作時から品川さんのスタジオを訪れ、

貴重な制作過程を見学させて頂きましたので、今回はそちらを紹介します。

・金泊を貼った襖です。金箔1枚のサイズは10cmちょっとの正方形で、

金箔が重なっている部分が線になっています。

・金箔に下書きが出来ないので同じサイズの下絵を見ながら描きます。

薄墨で描いたものに墨を何度も重ねて…

ディテールを描いていくと…

この迫力!!

葉脈がとても美しいです!

金箔が経年変化した時にこの蓮の葉の虫食いがより儚くも美しくもなる勝手に思っています。

大きな絵ですが、花びら1枚1枚念密に計算されて描かれています。

品川さんと副住職

まだ襖絵は完成していませんが、

制作過程を拝見させて頂いただけでも品川さんにお願いして本当に良かったと思います。

日蓮聖人がお生まれになられて800年後の令和の時代。

その現代に日蓮聖人の時代から伝統として脈々と続いている日本の絵画が、

今でしか表現出来ない形となって本堂を荘厳する様は、

諸仏をはじめ、日蓮聖人も必ずお喜びになられているはずです。